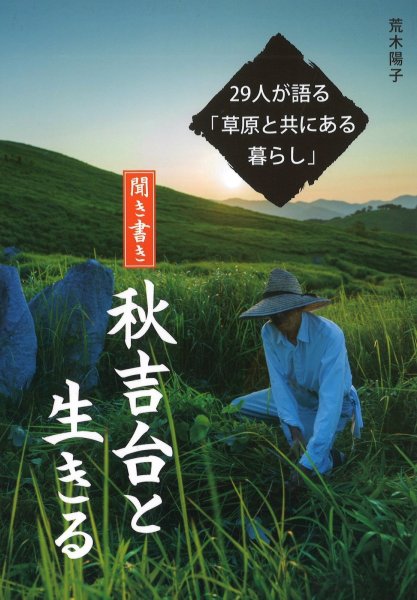

〈聞き書き〉秋吉台と生きる - 29人が語る「草原と共にある暮らし」-

販売価格: 1,980円(税込)

商品詳細

〈聞き書き〉秋吉台と生きる - 29人が語る「草原と共にある暮らし」 -

著者 : 荒木 陽子(大阪市立自然史博物館 外来研究員)

◎出版の背景――継続が危ぶまれる山焼きと採草農業文化

露出した石灰岩と緑の草原でおなじみの秋吉台の景観は、毎年早春に行なわれる「山焼き(野焼き)」で、保たれてきました。山焼きの起源は台上での採草が目的です。かつて「草」は、牛馬の飼料、田畑の肥料、農業の資材、茅葺きの材料、食料や薬草などとして身近にあり、なくてはならないものでした。それが社会の進化、農業構造の変化とともに、昭和30年代には台上での採草は急激に減少します。その後も山焼きは、観光に資する景観維持を主な目的に、60年以上も続けられてきました。

しかし近年、超高齢化と過疎化のため、山焼きの継続が真剣に危ぶまれています。また、採草の経験者たちが高齢化し、採草や利用の技術も途絶えようとしています。そんな今、草原の過去と現在、往時の農業のあり方を記録に留めようと、聞き取りが始まりました。聞き取りはやがて、山焼きや草原の利用の範囲を超え、「戦争にまつわる思い出」「地域の農林業の盛衰」「子どもたちの遊びと学び」「自然保護と観光」など、秋吉台周辺の戦中戦後の記憶を集大成するかのように広がっていきました。

そのわくわくする記憶を、専門書ではなく一般書として出版し、多くの方々と共有したいと、この本は企画されました。

◎推薦文

◆「自然と共存してきた人々に大きな学びが」

(一社)全国草原再生ネットワーク 代表理事 (会長)

阿蘇草原再生協議会会長 高橋佳孝

聞き手と話し手との協働で紡がれた物語には、草原に向き合った人々の経験や知恵、先人の教えが詳しく描写されています。草原に抱かれた山里はどのように変わったか、変わらなかったか。秋吉台の自然と共存してきた人々のひたむきな姿に多くのことを学びました。環境が劣化し、資源が枯渇しそうなこれからの社会では、山里で育まれた知恵や文化が再び必要とされ、草原の資源は見直されるでしょう。秋吉台が好きな人、草原が好きな人の読みものとしてはもちろん、人と人、人と自然の共生を考える上で重要な示唆を与える資料・教材として、多くの人にお勧めしたい本です。

◆「身体での記憶を詳細に、具体的に」

山口大学名誉教授(文化人類学) 坪郷英彦

最近まで行われてきた人間と自然との交流が、話し言葉のような分かりやすい文章で書かれた本です。現在、観光対応になっている春の山焼きも、秋吉台が軍の訓練場になる前に遡っての、本来の草原利用と維持管理の形が描き出されています。話をする人たちは身体で記憶していることですから、詳細に具体的に話しています。これまでの文書には書かれない秋吉台の仕事文化を知ることができます。

◆「独自の発想と根気強い情報収集を分かりやすく」

愛知県常滑市副市長 流しの公務員(元自治省) 山田朝夫

本当に素晴らしい本です。自然保護とは何か、動植物の保護、農業・農村問題、観光などが複雑に絡み合った「草原」の問題に、民俗学的な視点からアプローチした、これまでにない、貴重な情報の記録となっていると感じました。独自の発想と根気強い情報収集と分かりやすい編集を成し遂げられた著者に心からの敬意を表します。

(Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会 推薦文より引用)

□発行日:2024年3月

□出版社:Mine秋吉台ジオパーク推進協議会

□サイズ:B5版(14.8cm×21cm×2cm) 全241頁