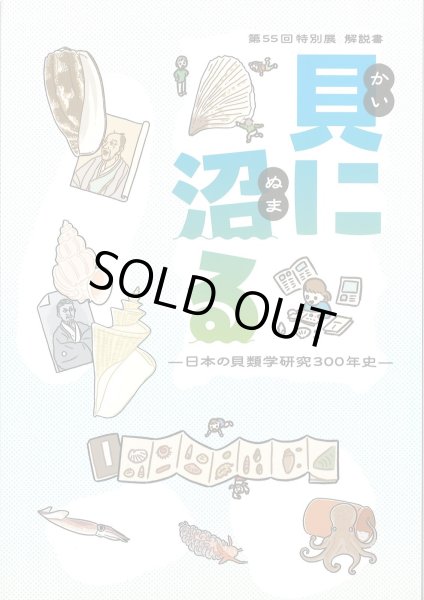

貝に沼る-日本の貝類学研究300年史-

貝に沼る-日本の貝類学研究300年史-

販売価格: 1,000円(税込)

在庫なし

商品詳細

大阪市立自然史博物館 第55回特別展 解説書

「貝に沼る ー日本の貝類学研究300年史ー」

目次

口絵(カラー4ページ)

はじめに …2

第1章 江戸時代の貝類学 …5

1.本草の貝類学

2.その頃、西洋では

コラム 西洋の博物学と本草学の関わり

第2章 近代貝類学の幕開け …10

1.帝国大学の貝類学

2.化石貝類研究のはじまり

(1) 江戸時代の化石収集

(2) 近代古生物学の流入

3.平瀬與一郎と平瀬介館

コラム 矢倉和三郎と舞子介類館

4.黒田徳米と日本貝類学会の設立

5.統治領での貝類学

(1) 台湾

(2) 中国大陸

(3) 南洋群島

コラム 種を記載するってどういうこと?

コラム 黎明期を支えた人々

第3章 貝類学のすそ野の広がり …27

1.日本の貝類学の発展期とその背景

2.水産の貝類学

(1) 養殖技術の開発

(2) 資源調査

3.公衆衛生の貝類学

4.おらが村にいる貝は? 地域目録を作る試み

5.吉良哲明:雑誌を出して図鑑も作った最強アマチュア

コラム 大阪に縁のある貝屋の先生

6.深海への進出:海に囲まれた日本列島のすそ野

7.貝なくして語れない:遺跡の研究

(1) モースによる大森貝塚の発掘調査

(2) 大阪の遺跡から出土する貝

8.研究者の採集・調査道具

第4章 現代貝類学の最前線 …51

1.新しい技術で得られるデータ

(1) ビデオカメラで貝類の行動を解析する

(2) 3 次元で記録する

2.遺伝情報に斬り込む

(1) アイソザイム分析

(2) DNA を用いた系統解析

3.貝類を保全するための研究

(1) 地域の生物相の基礎調査

(2) 外来生物問題

(3) 固有種を飼育して増やす:小笠原での陸産貝類の保護増殖事業

4.市民科学

第5章 キミも沼ろう …64

1.地域の調査活動に参加する

2.地方談話会に参加する

3.学会に入る

4.大学で研究する

コラム スーパーで沼る

第6章 奇貝競べ …68

1.対談:木村兼葭堂

2.令和版 奇貝図譜(カラー)

参考文献 …83

謝辞 …93

B5サイズ 97ページ(うちカラー16ページ)

執筆者:石田 惣、中条武司、松井彰子(五十音順、いずれも大阪市立自然史博物館学芸員)

表紙・裏表紙イラスト:きのしたちひろ

編集:大阪市立自然史博物館(担当:大江彩佳、和田 岳)

発行:大阪市立自然史博物館

発行日:2025年2月20日

「貝に沼る ー日本の貝類学研究300年史ー」

目次

口絵(カラー4ページ)

はじめに …2

第1章 江戸時代の貝類学 …5

1.本草の貝類学

2.その頃、西洋では

コラム 西洋の博物学と本草学の関わり

第2章 近代貝類学の幕開け …10

1.帝国大学の貝類学

2.化石貝類研究のはじまり

(1) 江戸時代の化石収集

(2) 近代古生物学の流入

3.平瀬與一郎と平瀬介館

コラム 矢倉和三郎と舞子介類館

4.黒田徳米と日本貝類学会の設立

5.統治領での貝類学

(1) 台湾

(2) 中国大陸

(3) 南洋群島

コラム 種を記載するってどういうこと?

コラム 黎明期を支えた人々

第3章 貝類学のすそ野の広がり …27

1.日本の貝類学の発展期とその背景

2.水産の貝類学

(1) 養殖技術の開発

(2) 資源調査

3.公衆衛生の貝類学

4.おらが村にいる貝は? 地域目録を作る試み

5.吉良哲明:雑誌を出して図鑑も作った最強アマチュア

コラム 大阪に縁のある貝屋の先生

6.深海への進出:海に囲まれた日本列島のすそ野

7.貝なくして語れない:遺跡の研究

(1) モースによる大森貝塚の発掘調査

(2) 大阪の遺跡から出土する貝

8.研究者の採集・調査道具

第4章 現代貝類学の最前線 …51

1.新しい技術で得られるデータ

(1) ビデオカメラで貝類の行動を解析する

(2) 3 次元で記録する

2.遺伝情報に斬り込む

(1) アイソザイム分析

(2) DNA を用いた系統解析

3.貝類を保全するための研究

(1) 地域の生物相の基礎調査

(2) 外来生物問題

(3) 固有種を飼育して増やす:小笠原での陸産貝類の保護増殖事業

4.市民科学

第5章 キミも沼ろう …64

1.地域の調査活動に参加する

2.地方談話会に参加する

3.学会に入る

4.大学で研究する

コラム スーパーで沼る

第6章 奇貝競べ …68

1.対談:木村兼葭堂

2.令和版 奇貝図譜(カラー)

参考文献 …83

謝辞 …93

B5サイズ 97ページ(うちカラー16ページ)

執筆者:石田 惣、中条武司、松井彰子(五十音順、いずれも大阪市立自然史博物館学芸員)

表紙・裏表紙イラスト:きのしたちひろ

編集:大阪市立自然史博物館(担当:大江彩佳、和田 岳)

発行:大阪市立自然史博物館

発行日:2025年2月20日